Dio esiste e vive a Bruxelles, un film belga che incanta e lascia un po’ straniti.

Si ride, infrangendo il tabù di Dio, o, forse, proprio per questo, si sorride.

La storia è divertente, anche se il suo potenziale non viene a pieno sfruttato.

Il regista belga Jaco Van Dormael ha la trovata geniale di attribuire a Dio la figura molto umana di un malvagio che, come dice sua figlia, aspira al potere, ma non lo merita.

Nella sua stanza dei bottoni, dopo avere inventato il mondo, lo governa prospettandogli una vita sfigata attraverso le sue mille e più leggi di Murphy, mentre brutalizza la moglie e tiene prigioniera la figlia, sorella del più famoso Jesus.

Sarà proprio la figlia, Ea, che, fuggendo, aiuterà gli uomini a recuperare il libero arbitrio, anche se la vera rivoluzione la compie la del Dio consorte, che, finalmente sola, si regala la possibilità di ridisegnare l’universo a fiori, come piace lei.

Il film è pieno di metafore e di simboli che un po’ annoiano, ma ha momenti di vera poesia visiva e offre l’interpretazione capace di una serie di bravi attori che, uno ad uno, incorniciano il quadro dell’Ultima cena, portando a diciotto il numero degli apostoli.

E’, forse, questo, l’elemento più interessante della vicenda: darsi l’occasione di ripensare alle cose senza rimanere intrappolati dagli schemi, anche i più consolidati, regala l’opportunità di fare miracoli.

Di trovare, cioè, in ciascuno di noi, la vera attitudine, a dispetto delle cattive Leggi alle quali, senza renderci conto, noi stessi ci sottomettiamo.

Se mi lasci ti cancello

Oggi, in questa giornata di primo, ma convinto autunno, ho visto un film registrato, per me nuovo anche se del 2004: Se mi lasci ti cancello.

Diretto da Michel Gondry, ma soprattutto sceneggiato da Charly Kaufman (Essere John Malkovich e Il ladro di orchidee), l’avevo salvato quando, sul sito di Repubblica, è stato annoverato tra i cento film più belli del ventunesimo secolo, scelto da una giuria di 177 critici interpellati dalla BBC.

Film non a caso molto americano, secondo me, è bello davvero.

Perdonando la pietosa traduzione del titolo (che in lingua originale suona Eternal Sunshine of the Spotless Mind ovvero Infinita letizia della mente candida così capite perché dico pietosa) e, per questo, credendo fosse una tenera commedia a stelle e strisce, sono incappata a sorpresa in un cult.

Un Jim Carrey come sempre strepitoso e una Kate Winslet che, più che nel Titanic, è bravissima, reggono il racconto scontato di un improbabile dottore che, aiutato da tre assurdi assistenti, di mestiere cancella dalla memoria dei cuori infranti l’oggetto d’amore e di dolore dal quale si vogliono separare.

La trama a volte si inceppa, ma rende onore allo sguardo visionario dei suoi autori e propone una storia alla rovescia, che parte dalla fine e, alla fine, riparte.

Non che questo aiuti a comprendere di cosa parla, ma a chi non l’ha visto ancora vorrei lasciare la sorpresa.

Ovviamente, l’epilogo è una morale, e a chi non piace non piace, ma di gustoso c’è proprio il gioco cinematografico che ribalta la realtà e la trasforma, anche se, purtroppo, con un po’ di confusione.

I personaggi sono soavi, ti accompagnano fino alla fine regalandoti soddisfazione, Se mi lasci ti cancello è da vedere.

Magari interrompendolo a metà come ho fatto io ieri sera quando ha vinto la stanchezza e dormendoci sopra.

A me, nella notte, ha lasciato un filo di inquietudine che, solo oggi, alla luce del sole, se ne è andata, anche grazie alla sua conclusione, che rimette a posto i pezzi scombinati di quest’opera.

Ma è proprio per quell’inquietudine lì che possiamo metterla, nonostante i suoi difetti, nella categoria dei film che, una volta visti, non si possono più cancellare.

Entrambi

Adesso vi parlo dei miei genitori.

Ho la fortuna di averli ancora, entrambi, e se mentre scrivo “entrambi” sento felicità mentre scrivo “averli” capisco che li avrei comunque, anche se non fossero in vita.

Ma che ci siano ancora, qui, fisicamente, vicino a me, conta.

Conta che li possa vedere, ascoltare, guardare, andare a trovare.

Conta che mi facciano domande, che mi ascoltino.

Conta sentire la loro voce, conta osservare il loro volto vivo.

E tutto questo tempo regalato me lo sto proprio godendo.

Alberto Moravia diceva: “La vecchiaia è una malattia, e io non ce l’ho”.

Ecco, da quando i miei genitori sono vecchi nel senso di malati, e io mi occupo di loro, vivo una stagione di tenerezza che mai avrei potuto pensare di vivere con loro.

Sono stati i genitori della mia infanzia, poi della mia adolescenza, poi della mia giovinezza.

Ora sono i genitori della mia età adulta e non l’avevo immaginato.

Sono grande, ora, più di loro.

Sono un riferimento, un punto stabile, un aiuto, un sostegno, come lo sono stati loro con me.

Forse di più, anzi, certamente di più.

Ma non è essere i loro genitori, è proprio essere adulti per loro. Mi seguono, mi fanno le domande importanti, mi confidano le paure o le richieste più urgenti.

Quando arrivo, la loro faccia si trasforma in faccia di gioia. Si accendono.

Tutti i giorni vado a trovarli, così mi riconoscono senza fatica, così la frequenza diventa intensità, così diventa trama, diventa vita collegata.

E’ una quotidianità che avevo smesso di vivere, dopo che non si è più abitato insieme.

Per più vent’anni siamo stati vicini, ma non attaccati, e, ora, siamo di nuovo insieme.

Alberta: vivace, allegra, scorbutica, aggressiva, intensa, simpatica, ansiosa, originale, sopra-le-righe.

Francesco Giobbe: tranquillo, dolce, serio, severo, lento, giocoso, curioso, rigido, buono.

Due vite che si sono incrociate e unite, dalle quali vengo io.

Mistero incredibile della natura.

Legàmi.

Famiglia.

Amore.

Anzi, come si scrive oggi #legàmi, #famiglia, #amore.

E cura.

Siamo la prima generazione che deve curare così i propri genitori, loro non l’hanno fatto con i propri, e questa cosa nuova è tutta da inventare.

Si vive di più grazie ai medicinali, ora occorre costruire un modo di vivere dignitoso e felice anche da tenuti in vita.

E non è, per forza, parlando come prima, camminando come prima, facendo le cose di prima.

È proprio da inventare, per potere familiarizzare con gli stati nuovi.

Alcune cose che si facevano, alcune vecchie passioni possono essere recuperate, altre no.

Ciò che era un mestiere non è detto che si desideri, da anziani, come occupazione.

Ciò che era un piacere non è detto che si abbia ancora voglia di farlo.

Ma, certamente, ricordare e raccontare, anche se non si fa più, dà piacere e non solo a chi siamo certi che comprenda ciò che diciamo.

Vale la pena ricordare e raccontare sempre.

Per fare ciò, occorre raccogliere i racconti ed ascoltare tutte le volte che si può, anche prima.

Fatelo, così da immagazzinare cose che tirerete fuori quando vi sarà utile.

O raccogliete i pezzi che potete raccogliere, così da usarli quando sarà il tempo.

Racconti, aneddoti, fotografie, libri, riviste, giochi, oggetti, manifesti, quadri.

Tutto ciò che può servire a portare a loro il mondo che non possono più fisicamente attraversare.

Con i miei, è tutto un divertimento e una scoperta.

A patto che si sia aiutati, sempre, affinché, come figli, si possa restare leggeri.

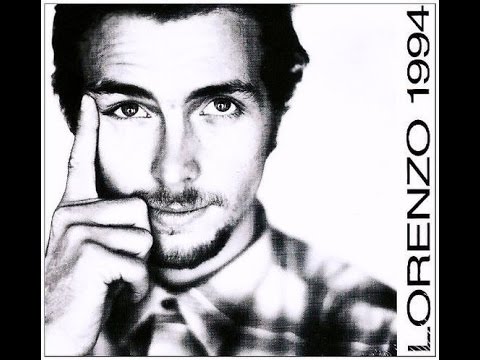

50, e sei sempre Jovanotti

Bando alle ciance.

Lorenzo Cherubini oggi compie 50 anni.

Era il 1988 e poi il 1989 quando, con i bambini del Crams, ballavo Go Jovanotti Go e Gimme five e, poi, La mia moto e Vasco e Il capo della banda.

I miei amici impegnati mi prendevano in giro, non era Jazz e nemmeno un cantautore, ma a me piaceva tanto.

Con gli anni, la sua musica si è diffusa e ha saputo incontrare i cuori, ma anche le teste di molti.

Credo sia un poeta, anche se dichiarare questo, come tanti anni fa, significa sentirmi dire: ESAGERATA!

Jovanotti fa ballare, fa innamorare, fa sperare.

In un concerto all’Arena di Verona di qualche anno fa, ho sentito con le mie orecchie e visto con i miei occhi una folla oceanica in estasi per lui, ma non perché suonava o cantava, perché comunicava.

Jovanotti comunica, comunica bene e comunica il bene.

Ti dice cose che ti fanno sentire importante e che ti rincuorano.

Ti dice cose che fanno sentire più bello il mondo.

È un punto di riferimento. Lo ascolti e sei contento.

E non è la musica, come dice lui, è proprio lui, che usa la musica.

Auguri Lorenzo, la tua età dimostra quanto sia relativo il passar del tempo.

Anzi, dimostra quanto il passar del tempo sia la cosa più importante che c’é.

L’altro

Mi concedo di parlare ancora di me, di sé, del dentro di noi.

La condizione soggettiva, come si sta, come ci si sente, è molto più importante di quel che si crede e, sicuramente, del “Tutto a posto?” che oggi si usa per chiedere come va l’altro.

“Ciao, tutto a posto?”.

E cosa vuoi rispondere?

“No, ci sono pezzi rotti di cui non trovo il ricambio”.

Oppure: “Ho scombinato il puzzle e non trovo più un tassello”.

O, ancora: “Mi è caduto a terra il barattolo e si sé sparso tutto intorno”.

O, anche: “Sto cercando di riordinare, ma non so da dove partire”.

Quando è “tutto a posto”?

Mai, salvo brevi istanti in cui fotografi una sensazione, che non ha niente a che fare con lo stato delle cose, ma con te stesso.

Non a caso, esiste il “come stai?”.

Come sei tu, cosa ti succede dentro, cosa provi. La differenza è questa.

Non un inventario delle cose che hai o che ti succedono, ma una ricognizione dell’interno.

“Come stai?”.

“Boh”.

“Forse bene”.

“Triste”.

“Cerco di avere speranze”.

“Gasato”.

“Stanco”.

Al di là dei termini, sarebbe così bello fossimo realmente interessati all’altro.

Ma non solo all’amico o a chi frequentiamo (anche se quante volte non lo chiediamo nemmeno a chi vediamo tutti i giorni al lavoro?).

Dico realmente interessati proprio all’altro, a chi incrociamo per strada.

Partire da come si sta, se succede di interagire, non da cosa capita.

Basta osservare e ascoltare.

La faccia.

La voce.

Le mani.

Lo sguardo.

Allora, l’altro è evidente che sia arrabbiato, infastidito, intenerito, impaurito, sollevato e così via.

Siamo un incrocio di stati d’animo, non di fatti.

Come vanno i fatti dipende da come stiamo, non dalle leggi oggettive alle quali ci appelliamo.

I princìpi servono in sede di giudizio, ma nelle relazioni vale la serie infinita di significati che diamo alle cose.

Sembra semplice.

Non lo è.

La maggior parte delle volte siamo sordi o ciechi o programmati a vedere e sentire quello che vogliamo.

Siamo pieni di noi, anziché vuoti e disponibili.

“Come stai?”.

“Boh”.

“Ho un po’ di cose da portare in discarica, qualcos’altro da aggiustare, sono occupata”.

“Ti serve una mano?”.

“Boh, magari sì”.

Aiutare a svuotare, a liberarsi, anziché accumulare roba addosso, gli uni sugli altri.

Forse, poi, non è tutto a posto, ma va meglio.

O no?

La cattiva scuola

Com’è una scuola che nei primi giorni dell’anno, quando i bambini e i ragazzi sono emozionati, ma anche spaventati, non predispone la presenza di tutti gli insegnanti che servono e che li possano accogliere?

Cattiva.

Com’è una scuola che, pur sapendo, ogni anno, che l’anno dopo si ricomincia non organizza il quadro dei suoi dipendenti e, così, ogni volta, ogni volta, non è pronta?

Cattiva.

Com’è una scuola che nomina i dirigenti solo pochi giorni prima dell’inizio così che nessuno è preparato e, spesso, non conosce nemmeno dove è finito?

Cattiva.

Com’è una scuola che lascia soli alunni in condizione di grave disabilità perché non è riuscita a nominare gli insegnanti di sostegno?

Cattiva.

Com’è una scuola che obbliga insegnanti di sessant’anni a sedersi per terra con i bambini della prima infanzia, lasciando a casa giovani persone che non vedono l’ora di lavorare con loro?

Cattiva.

Com’è una scuola che mette in organico docenti senza esperienza o con poche ore di tirocinio alle spalle?

Cattiva.

Com’è una scuola che non ha soldi per il materiale, per gli strumenti e per la formazione?

Cattiva.

E, infine, com’è una scuola che pensa ancora che il suo orario finisca con il suono della campanella e non ingaggia gli insegnanti nella vita sociale ed educativa delle comunità, facendo riferimento solo alla buona volontà di qualcuno?

Cattiva.

Noi ci arrangiamo, ma almeno non chiamatela buona, perché ci fate proprio, ma proprio arrabbiare.

Studenti

Sarà che è lunedì anche per me e non ho fatto tre mesi di vacanza, ma, stamattina, l’onda d’urto degli studenti che marciavano come bufali verso la scuola mi ha dato molto fastidio.

E diciamolo.

Le facce dei pochi adulti che boccheggiavano cercando di farsi largo tra la fiumana incolta erano sofferenti e scocciate.

I giovani spingono, urtano, travolgono, calpestano e, non da ultimo, sbadigliano a bocca spalancata come se non ci fosse un domani.

Probabilmente, presi uno a uno potrebbero riacquistare sembianze umane, ma così, tutti insieme, creano un’entità a parte da studiare antropologicamente.

Lo so, lo so, questo sentimento è una delle prove definitive che sono diventata grande, per usare un eufemismo.

Ma sono certa, non li sopporta nessuno.

La mente cerca di andare all’indietro per recuperare memoria del mio passato: eravamo così anche noi?

No, mi dico, no, dai, no.

Mi appiglio a cambiamenti sociologici e pedagogici che vengono citati per descrivere la maleducazione delle nuove generazioni native digitali e passo in rassegna i numerosi dati che dicono di quanto poco siamo capaci di fare rispettare le regole.

Penso a noi adulti privi di autorevolezza e di rigore e alle scuole in mano alle bande dei bulli, rifletto su come non responsabilizziamo i nostri figli e su quanto sia difficile competere con la tecnologia, della quale loro sono ostaggi.

Poi, mi arrendo e ammetto che, forse, è sempre stato così.

O, perlomeno, da quando, cinquant’anni fa, è finita l’epoca della coercizione, delle punizioni, dell’ordine costituito e dell’autorità paterna, con la quale non si dialogava nemmeno.

Anche perché c’era poco da dire.

Allora, forse, ciò che mi devo chiedere non è come mai facciamo così tanta fatica a convivere, piccoli grandi insieme, o come mai vige il caos o perché la comunità adulta educante ha perso il controllo e litiga sulla pelle dei pochi figli rimasti.

Mi devo chiedere, invece, come si può fare per essere liberi davvero.

Quali nuove regole, quali nuove convenzioni ci possono permettere di riscrivere una trama di rispetto orizzontale (tra tante culture messe insieme) e verticale (tra le diverse, e molte, età contemporanee).

Chi dice cosa, chi ascolta chi, quali sono le cose irrinunciabili e quali quelle che possiamo mettere in discussione.

Il codice è saltato, tanto tempo fa, e non si può fare altro che tentare di costruirne un altro.

Con qualche riferimento: il piano geografico non può più essere solo locale, il piano sociale non può più essere solo specifico, quello psicologico non può più prescindere dalla tecnologia e quello etico/morale dall’insieme di mille popoli.

L’impresa sembra impossibile, a meno che non ci si appelli a ciò che, nei secoli, ha continuato a resistere, anche ai nostri attacchi, e che ci fa, oggi, come sempre, paradossalmente più paura.

A mezzogiorno, quando l’esercito dei futuri adulti è finalmente tornato a casa per pranzo, il sole alto che scalda le case si staglia fermo e sicuro sopra le nostre teste a dire che è soprattutto per NATURA che noi viviamo e che da questa si deve ripartire.

È a lei che dobbiamo domandare il permesso, lasciandole il passo, chiedendo per favore, senza spingere più.

Non so

La morte di un giovane non è una morte, sono tante morti.

Muore lui, muore la sua gioventù, muoiono i desideri e i sogni che chi lo amava aveva per lui e muore, per un po’, il senso generale della vita.

È una morte che appare disumana, pur inserita nel nostro universo terreno.

Non la immagini, non la capisci, non la vuoi, non la accetti, non la ragioni.

La morte suicida di un giovane è tutto questo all’ennesima potenza, non è solo tragica, è surreale.

Qualsiasi riflessione è vana, lui non c’è più e non si riuscirà in nessun modo a parlargli ancora.

I pensieri cercano di sistemare i pezzi del significato-di-tutto andati in frantumi, ma il cuore si strappa, perduto.

Il dolore è infinito, proprio nel vero senso del termine, si spande per tutto il mondo.

Non c’è un verso per il quale prendere la vicenda, è solo immensamente assurda.

La tua vita, dopo, non è più la stessa vita.

Ciò che è accaduto cammina con te ovunque vai, per sempre.

La tua vita ospiterà per sempre la sua, ferma nel momento in cui ti è stata data la notizia.

La tua continua, ed è l’unica certezza, il resto oscilla, incespica, appare solo misterioso e strano.

Non so cosa si può fare, dire, cercare, non lo so.

So che l’unico momento in cui ci si consola è quando si prova pena.

È quando si viene invasi dalla tenerezza.

In quei momenti, si soffre, ma sembra di riacquistare calore, sembra che le cose ritornino vive.

Forse occorre continuare a parlare a quella persona, continuare a discorrere con lei.

Forse bisogna lasciarla andare e cercare solo di rimanere.

Non lo so.

La morte suicida di un giovane è di sicuro, per chi resta, una prova di vita e questo solo so, ora.

Viva la scuola

Le vacanze (scolastiche) infinite, al termine delle quali arrivava, finalmente, il settembre piovoso e fresco, non ci sono più.

Sparite, inghiottite dal Tempo della Vita che, quando passa, non sai mai quantificare per davvero, a dispetto della convenzionalità degli anni.

Ora, la mia pausa si chiama ferie e dura, spesso, anche una settimana soltanto.

Che non basta nemmeno a riposare, figuriamoci ad interrompere sul serio il lavoro.

È una specie di scherzo che ti sei fatto da solo e, alla fine dei sette giorni, ti ricordi che sono proprio pochi e giuri che “la prossima volta non lo farai più”.

Ma tant’è.

Non essere nemmeno andata via, poi, procura quella strana sensazione che hai quando sogni, ti svegli e non capisci quale delle due dimensioni è quella vera.

La vacanza è finita o sta per incominciare?

Il tempo è così, incerto e mobile, contrariamente alla fissità dei calendari che appendiamo ai muri.

Un periodo spiacevole può durare in eterno nonostante si compia in pochi giorni e qualcosa che ci piace molto sembra volare in pochi minuti anche se l’orologio fa parecchi giri.

Ieri può sembrare un anno fa e domani parere lontano come fosse passato un secolo.

L’impressione è qualcosa che si nutre di sentimenti (come la paura o la nostalgia) e di sensazioni (come la fame o il sonno) e ci coinvolge più di qualsiasi ragionamento.

Ma una certa oggettività esiste e, oggi pomeriggio, che questa pausa sia stata troppo breve è una certezza matematica.

Non ho ancora voglia di fare la cartella, né di comprare l’astuccio nuovo.

L’idea di rivedere i compagni che ho lasciato mi stressa l’anima e il giro per i negozi a cercare il grembiule mi deprime e basta.

Ridatemi l’infanzia a giugno, vi prego.

Giuro che faccio la brava e il primo di ottobre ritorno come nuova.

Al bar

Faccio colazione la mattina di Ferragosto e mi ritrovo a fianco di due bacchettoni di tarda età.

Non riesco mai ad esimermi dall’ascoltare i discorsi degli altri.

Mi piace troppo, è come leggere un libro o vedere un film.

Oggi, il dialogo a fianco verte sulla storia di una conoscente trentenne milanese che, in vacanza alle Mauritius, ha incontrato e impalmato un indigeno di diciotto anni.

Ma come si fa, come è possibile, come si può innamorarsi a diecimila chilometri di distanza, uno così giovane, l’ha fatto solo per una questione fisica, cosa c’entra con Milano, ma dai.

E che palle.

Perché dobbiamo accanirci così contro le scelte personali, legittime e private degli altri?

Che cosa ci hanno fatto di male?

Tanta rabbia si spiega solo se è avvenuto qualcosa che non si scontra solo con la Morale o con l’Etica Universale, ma anche con qualcosa che ha a che fare con te, direttamente con te.

Apparentemente tu non c’entri, non ti tocca quel fatto e, invece, passi un quarto d’ora delle tue vacanze a sparare a zero indignato contro un altro.

Un’ipotesi ce l’ho, anche se potrei essere, a mia volta, coinvolta nei fatti.

Credo si tratti di fastidio per la Felicità Altrui, così racchiusa, spesso, nei Gesti Strani, ma coraggiosi che, a volte, gli Esseri Umani compiono.

Penso si tratti di una nascosta invidia per ciò che non riesce proprio ad accaderci, ma lo vediamo avvenire al di fuori di noi.

E non è fidanzarsi con un surfista di colore in riva ad uno dei mari più belli della terra e nemmeno regalarsi un amore sotto le stelle dei Tropici.

Probabilmente, è prendersi la libertà di vivere davvero, anziché guardare il mondo dal tavolino di un bar.