Cuba è un Paese tranquillo, dignitoso, allegro e serio.

Direi anche elegante.

Le strade sono pulite, le persone garbate.

Il suono della lingua è una canzone morbida che ondeggia sullo sfondo.

Tutto è colorato, dai copriletti alla terra rossa, che contrasta con il cielo.

Il cielo è come in Irlanda e a New York, celeste, luminoso e bello come in un dipinto.

Si balla, a Cuba, nei Centri della Cultura, in strada, nei locali, dove si mischiano gentlemen creoli ad alte signore teutoniche che si dimenano scatenate e felici al suono della salsa.

I turisti fanno parte della Casa, come il servizio di argenteria, non è il tuo quotidiano, ma ci tieni e lo lucidi.

A Cuba, d’inverno, il tempo cambia in continuazione, con il vento che fa danzare anche lui.

Ti svegli con il canto del gallo e degli uccelli, con gli zoccoli dei cavalli e, se dormi in una Casa Particular sulla via principale, con il rumore del motore di auto enormi, vecchie, simpatiche e puzzolenti.

Sembra di essere a Napoli, o a Palermo, ma senza la sporcizia.

La gente ride, chiacchiera molto, è operosa.

Nei parchi, dove c’è la connessione, i giovani giacciono inermi muovendo i pollici, ognuno per conto proprio come in centomila città del mondo.

Qualche turista anziano digita, con gli indici, messaggi whatsapp ai parenti.

Il tempo scorre leggermente più lento, non molto, ma è sufficiente per accorgersene, soprattutto al ristorante.

I panni stesi, le donne che lavano gli usci, gli interni delle case piene di improbabili suppellettili di ceramica e di fiori finti ti parlano dei loro giorni, che continueranno decisi anche quando tu sarai ripartito verso un mondo di neve e di lavoro, che qui non si può nemmeno immaginare.

I cubani non viaggiano, per impossibilità e abitudine, ma quando lo abbiamo chiesto loro ci hanno risposto di no, con orgoglio.

Io, invece, mi sento come Cristoforo Colombo, curioso e ignorante che, quando è arrivato a Cubanacan (che nella lingua locale significa “il centro di Cuba”), ha creduto di essere nella città dei Khan in Mongolia.

Perché , quando arrivi ciò che trovi è qualcosa che non hai mai conosciuto prima di esserci stato e sta a te accettare di essere sufficientemente straniero da avere bisogno di sentirti raccontare dove sei finito, per cambiare idea.

Viva Cuba, andateci, vi sentirete a casa.

Categoria: Del mondo

La tenerezza

In italiano il termine tenerezza significa “profondo sentimento di dolcezza e affetto, spesso associato a commozione”, ma anche “qualità di ciò che oppone resistenza al taglio o alla masticazione”, sinonimo di morbidezza.

Se una persona ci fa fa tenerezza è, soprattutto, perché la sentiamo debole, delicata e fragile, quindi bisognosa di protezione.

Sentire il bisogno di proteggere nutre la nostra autostima, ci fa sentire la possibilità reale di essere non solo buoni, anche grandi e, soprattutto, forti.

Ci fa sentire bene.

Come ogni cosa che suscita sentimento, avviene una specie di trasporto da ciò che immaginiamo sia il bisogno dell’altro al bisogno che è nostro. Una specie di reciproco bisogno che si incastra a perfezione e ci fa vivere in comunione.

Ieri sera, ho sentito questa cosa verso il genere umano.

Tornavo dalla consueta visita ai miei genitori in Casa di Riposo e, guardando la fila di luci delle macchine al rientro dal lavoro, ho pensato agli altri come a qualcosa di speculare a me. Io mi sento io, ma vedo e sento che tutti gli altri, ognuno di loro, si sentono loro, come accade a me.

Non è semplice da spiegare, ma sono sicura che non sono la sola ad avere provato questa sensazione, nonostante accada raramente.

Sentire che sei un punto di vista, identico a cento, mille, un milione di altri punti di vista.

Percepire che ciascuno la pensa così. Che, quindi, non sei TU, ma TUTTI.

Questa sensazione, che avevo provato anni fa nell’adolescenza, ieri sera mi ha regalato automaticamente il sentimento di tenerezza verso le persone che stanno al mondo.

Vederci in fila, dopo il lavoro, presi dai pensieri, dalle preoccupazioni, dagli impegni che comporta la vita mi ha fatto provare affetto e struggimento.

Il fatto che, in quel momento, gli altri fossero sconosciuti è svanito per un istante. Eravamo uguali.

Non conoscevo ciascuno di loro, ma conoscevo ciò che significa, per tutti, vivere e questo mi faceva sentire unita.

Beh, ho scoperto poi che mentre mi accadeva questo, nello stesso momento, stavano colpendo alle spalle un uomo ad Ankara e si stavano organizzando per ammazzarne quanti possibili a Berlino.

E’ possibile che agli umani succeda anche questo?

È possibile, certo, per il semplice fatto che accade, ma perché accade?

Forse, proprio perché siamo umani, con la possibilità di sentire-pensare-fare cose diverse, anche profondamente contrarie, anche immensamente differenti.

E il contrasto di emozioni che ogni azione negativa, cattiva, scatena un caos che confonde e può farci sentire persi, divisi, o, peggio ancora, finiti.

Che ci fa stare male.

Come restare umani, direbbe Vittorio Arrigoni, come mantenere la tenerezza, che ci può salvare?

Forse, è la speranza il sentimento chiave.

Ovvero, “l’attesa fiduciosa di un futuro positivo”, ma anche una delle tre virtù teologali, insieme alla fede e alla carità che, a differenza delle virtù cardinali, “non possono essere ottenute con il solo sforzo umano, ma sono infuse nell’uomo dalla grazia divina”.

Cioè, qualcosa che sta oltre noi, a prescindere da noi.

Cioè, qualcosa che non possiamo completamente governare, né prevedere, ma di cui facciamo parte e, proprio perché sfugge alla nostra Ragione, ci spinge a confidare e a proseguire anche nel momento in cui sembra non essercene la possibilità.

Sarà questo il Natale?

La storia dei tendini

La cosa simpatica è che, da noi, in Italia, ogni fatto, ogni vicenda, anche la più semplice, diventa una storia.

Da raccontare.

Per una brutta infiammazione ai tendini di Achille, dopo la lunga cura, avvio il consueto iter per fare un’ecografia di controllo.

Telefonata all’ambulatorio del medico di base per chiedere l’impegnativa, ritiro dell’impegnativa, chiamata al call center per prendere l’appuntamento, appuntamento, sportello per fare l’accettazione, ecografia.

Questo elenco di passaggi sarebbe sufficientemente esaustivo per narrare ciò che è accaduto se tale iter si limitasse ad essere, come è, una procedura, pensata, organizzata, tarata e ripetuta, come tutte le procedure, migliaia di volte.

Ma, si sa, non siamo esperti di procedure e, anche in questo caso, l’iter si è trasformato in una serie di simpatici aneddoti.

L’infiammazione ai due tendini, indicata sulle carte correttamente come bilaterale, riguarda due piedi, due gambe e il suo controllo necessita, conseguentemente, di due ecografie.

La storia si fa commedia già alla telefonata al call center, in cui la signorina albanese (e questo, giuro, non è un problema) mi risponde che se l’ecografia è a due tendini e non a uno devo comporre un numero diverso.

E lì non capisco, ma eseguo.

Al nuovo numero, la storia prende una piega comica perché l’operatrice, per i due tendini-due piedi-due gambe mi fissa due-appuntamenti, uno alle 13.20 e uno alle 13.40.

La metto sul ridere e rido, ma l’operatrice è serissima e quasi si offende.

“Sono due i tendini, sono due i piedi, sono due le gambe” e non c’è verso di dirle che, forse, potrei farli insieme. Niente, sono due, anche se arrivano insieme e due saranno gli appuntamenti, questa è la regola.

Io soprassiedo e penso, sempre scherzando, che c’è da sperare che, almeno, non mi facciano rivestire e uscire in corridoio tra un tendine e l’altro.

Quando arriva il giorno prefissato mi presento all’orario del primo tendine, incerta su quale precedenza avrebbero avuto (a destra ahahahahah), ma pronta.

All’accettazione, nonostante la scritta BILATERALE sia impressa sul foglio, scoprono che sotto la voce “unità” compare il numero UNO.

“Signora – ed io non posso credere alle mie orecchie – oggi ne può fare solo uno, di tendine, perché è segnato uno solo, per il secondo deve tornare un’altra volta”.

Nooooooooo, non è possibile, penso.

Noooooo, no, non ci posso credere.

Il registro si fa drammatico e, furibonda, divento scortese, alzo la voce, anche se capisco subito che non è la strada giusta perché, se voglio risolverla, occorre ritornare alla commedia, meglio se sentimentale, quindi mi calmo, le dico che ha ragione e che se c’è scritto UNO il tendine è uno solo, quindi per l’altro la prego di aiutarmi a trovare una soluzione.

Gli operatori si ritirano scocciati e, dopo dieci minuti, si giunge all’epilogo perché escono e mi annunciano che si può fare.

Il mio corpo, prima ancora della mia mente, finalmente riunito, esulta e mi ecografano entrambi gli arti alle 13.40, in perfetto rispetto degli orari.

C’era una volta e vissero felici e contenti.

Che paese fantastico.

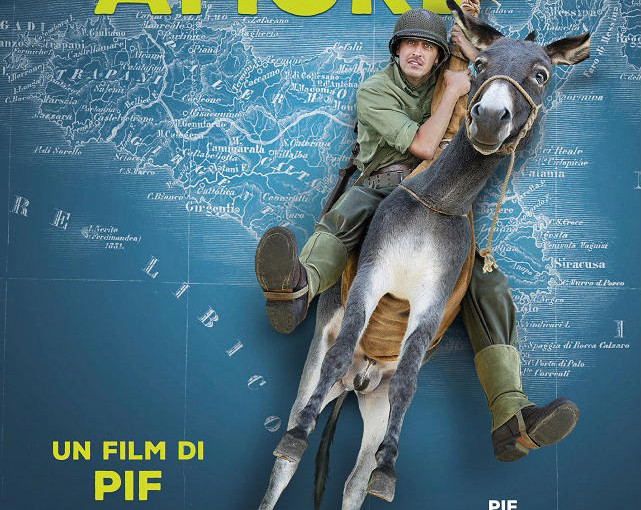

In guerra per amore

Bravo Pif, molto bravo.

Un film delicato per parlare di un tema forte, un film dolce per dire cose amare.

Leggero, ma importante. Divertente, ma serio.

Un bellissimo film.

Riuscire a raccontare la Storia inventando belle storie da narrare è roba da artisti e la sua seconda opera, possiamo dirlo, incornicia definitivamente Pierfrancesco Diliberto nella categoria.

L’amore per la Patria del Tenente Chiamparino e l’amore per Flora del protagonista sono Amori per i quali vale la pena vivere, ma anche morire. Per i quali si può sfidare la Sorte, per i quali si può tentare l’impossibile.

E, d’altro canto, subire prevaricazioni e soprusi può accadere ad un popolo come ad una donna e Pif parte da lontano per raccontare quanto si possa scegliere una via o l’altra.

Il progetto di ridare libertà alla Sicilia e all’Italia, da parte degli Americani, rischia di fare passare dalla padella del Duce direttamente alla brace della Mafia, complice la volontà di “risparmiare” fatica e vite umane, mentre il soldato inutile Arturo Giammaresi decide di percorrere un’altra strada.

In “In guerra per amore” si respira lo stesso clima vissuto in La vita è bella o in Forrest Gump e, allo stesso modo, si sente un cinema soave che parla al cuore, capace di denunciare con poesia ciò che è ingiusto, ma anche di descrivere con ironia ciò che appartiene irrinunciabilmente all’avventura umana.

Pif, da buon Pinocchio, è accompagnato, sulla sua strada, da un Gatto e una Volpe straordinari, da una bella Fatina capace di proteggere dalle bombe, da un credibile Mangiafuoco cattivo burattinaio e si salva la vita grazie ad un Geppetto di cuore che non esita a buttarsi nelle fauci della Balena per aiutarlo.

Questo film è una favola, proprio perché ci racconta cosa succede di brutto nella nostra realtà senza farci del male.

Dio esiste e vive a Bruxelles

Dio esiste e vive a Bruxelles, un film belga che incanta e lascia un po’ straniti.

Si ride, infrangendo il tabù di Dio, o, forse, proprio per questo, si sorride.

La storia è divertente, anche se il suo potenziale non viene a pieno sfruttato.

Il regista belga Jaco Van Dormael ha la trovata geniale di attribuire a Dio la figura molto umana di un malvagio che, come dice sua figlia, aspira al potere, ma non lo merita.

Nella sua stanza dei bottoni, dopo avere inventato il mondo, lo governa prospettandogli una vita sfigata attraverso le sue mille e più leggi di Murphy, mentre brutalizza la moglie e tiene prigioniera la figlia, sorella del più famoso Jesus.

Sarà proprio la figlia, Ea, che, fuggendo, aiuterà gli uomini a recuperare il libero arbitrio, anche se la vera rivoluzione la compie la del Dio consorte, che, finalmente sola, si regala la possibilità di ridisegnare l’universo a fiori, come piace lei.

Il film è pieno di metafore e di simboli che un po’ annoiano, ma ha momenti di vera poesia visiva e offre l’interpretazione capace di una serie di bravi attori che, uno ad uno, incorniciano il quadro dell’Ultima cena, portando a diciotto il numero degli apostoli.

E’, forse, questo, l’elemento più interessante della vicenda: darsi l’occasione di ripensare alle cose senza rimanere intrappolati dagli schemi, anche i più consolidati, regala l’opportunità di fare miracoli.

Di trovare, cioè, in ciascuno di noi, la vera attitudine, a dispetto delle cattive Leggi alle quali, senza renderci conto, noi stessi ci sottomettiamo.

Se mi lasci ti cancello

Oggi, in questa giornata di primo, ma convinto autunno, ho visto un film registrato, per me nuovo anche se del 2004: Se mi lasci ti cancello.

Diretto da Michel Gondry, ma soprattutto sceneggiato da Charly Kaufman (Essere John Malkovich e Il ladro di orchidee), l’avevo salvato quando, sul sito di Repubblica, è stato annoverato tra i cento film più belli del ventunesimo secolo, scelto da una giuria di 177 critici interpellati dalla BBC.

Film non a caso molto americano, secondo me, è bello davvero.

Perdonando la pietosa traduzione del titolo (che in lingua originale suona Eternal Sunshine of the Spotless Mind ovvero Infinita letizia della mente candida così capite perché dico pietosa) e, per questo, credendo fosse una tenera commedia a stelle e strisce, sono incappata a sorpresa in un cult.

Un Jim Carrey come sempre strepitoso e una Kate Winslet che, più che nel Titanic, è bravissima, reggono il racconto scontato di un improbabile dottore che, aiutato da tre assurdi assistenti, di mestiere cancella dalla memoria dei cuori infranti l’oggetto d’amore e di dolore dal quale si vogliono separare.

La trama a volte si inceppa, ma rende onore allo sguardo visionario dei suoi autori e propone una storia alla rovescia, che parte dalla fine e, alla fine, riparte.

Non che questo aiuti a comprendere di cosa parla, ma a chi non l’ha visto ancora vorrei lasciare la sorpresa.

Ovviamente, l’epilogo è una morale, e a chi non piace non piace, ma di gustoso c’è proprio il gioco cinematografico che ribalta la realtà e la trasforma, anche se, purtroppo, con un po’ di confusione.

I personaggi sono soavi, ti accompagnano fino alla fine regalandoti soddisfazione, Se mi lasci ti cancello è da vedere.

Magari interrompendolo a metà come ho fatto io ieri sera quando ha vinto la stanchezza e dormendoci sopra.

A me, nella notte, ha lasciato un filo di inquietudine che, solo oggi, alla luce del sole, se ne è andata, anche grazie alla sua conclusione, che rimette a posto i pezzi scombinati di quest’opera.

Ma è proprio per quell’inquietudine lì che possiamo metterla, nonostante i suoi difetti, nella categoria dei film che, una volta visti, non si possono più cancellare.

Entrambi

Adesso vi parlo dei miei genitori.

Ho la fortuna di averli ancora, entrambi, e se mentre scrivo “entrambi” sento felicità mentre scrivo “averli” capisco che li avrei comunque, anche se non fossero in vita.

Ma che ci siano ancora, qui, fisicamente, vicino a me, conta.

Conta che li possa vedere, ascoltare, guardare, andare a trovare.

Conta che mi facciano domande, che mi ascoltino.

Conta sentire la loro voce, conta osservare il loro volto vivo.

E tutto questo tempo regalato me lo sto proprio godendo.

Alberto Moravia diceva: “La vecchiaia è una malattia, e io non ce l’ho”.

Ecco, da quando i miei genitori sono vecchi nel senso di malati, e io mi occupo di loro, vivo una stagione di tenerezza che mai avrei potuto pensare di vivere con loro.

Sono stati i genitori della mia infanzia, poi della mia adolescenza, poi della mia giovinezza.

Ora sono i genitori della mia età adulta e non l’avevo immaginato.

Sono grande, ora, più di loro.

Sono un riferimento, un punto stabile, un aiuto, un sostegno, come lo sono stati loro con me.

Forse di più, anzi, certamente di più.

Ma non è essere i loro genitori, è proprio essere adulti per loro. Mi seguono, mi fanno le domande importanti, mi confidano le paure o le richieste più urgenti.

Quando arrivo, la loro faccia si trasforma in faccia di gioia. Si accendono.

Tutti i giorni vado a trovarli, così mi riconoscono senza fatica, così la frequenza diventa intensità, così diventa trama, diventa vita collegata.

E’ una quotidianità che avevo smesso di vivere, dopo che non si è più abitato insieme.

Per più vent’anni siamo stati vicini, ma non attaccati, e, ora, siamo di nuovo insieme.

Alberta: vivace, allegra, scorbutica, aggressiva, intensa, simpatica, ansiosa, originale, sopra-le-righe.

Francesco Giobbe: tranquillo, dolce, serio, severo, lento, giocoso, curioso, rigido, buono.

Due vite che si sono incrociate e unite, dalle quali vengo io.

Mistero incredibile della natura.

Legàmi.

Famiglia.

Amore.

Anzi, come si scrive oggi #legàmi, #famiglia, #amore.

E cura.

Siamo la prima generazione che deve curare così i propri genitori, loro non l’hanno fatto con i propri, e questa cosa nuova è tutta da inventare.

Si vive di più grazie ai medicinali, ora occorre costruire un modo di vivere dignitoso e felice anche da tenuti in vita.

E non è, per forza, parlando come prima, camminando come prima, facendo le cose di prima.

È proprio da inventare, per potere familiarizzare con gli stati nuovi.

Alcune cose che si facevano, alcune vecchie passioni possono essere recuperate, altre no.

Ciò che era un mestiere non è detto che si desideri, da anziani, come occupazione.

Ciò che era un piacere non è detto che si abbia ancora voglia di farlo.

Ma, certamente, ricordare e raccontare, anche se non si fa più, dà piacere e non solo a chi siamo certi che comprenda ciò che diciamo.

Vale la pena ricordare e raccontare sempre.

Per fare ciò, occorre raccogliere i racconti ed ascoltare tutte le volte che si può, anche prima.

Fatelo, così da immagazzinare cose che tirerete fuori quando vi sarà utile.

O raccogliete i pezzi che potete raccogliere, così da usarli quando sarà il tempo.

Racconti, aneddoti, fotografie, libri, riviste, giochi, oggetti, manifesti, quadri.

Tutto ciò che può servire a portare a loro il mondo che non possono più fisicamente attraversare.

Con i miei, è tutto un divertimento e una scoperta.

A patto che si sia aiutati, sempre, affinché, come figli, si possa restare leggeri.

50, e sei sempre Jovanotti

Bando alle ciance.

Lorenzo Cherubini oggi compie 50 anni.

Era il 1988 e poi il 1989 quando, con i bambini del Crams, ballavo Go Jovanotti Go e Gimme five e, poi, La mia moto e Vasco e Il capo della banda.

I miei amici impegnati mi prendevano in giro, non era Jazz e nemmeno un cantautore, ma a me piaceva tanto.

Con gli anni, la sua musica si è diffusa e ha saputo incontrare i cuori, ma anche le teste di molti.

Credo sia un poeta, anche se dichiarare questo, come tanti anni fa, significa sentirmi dire: ESAGERATA!

Jovanotti fa ballare, fa innamorare, fa sperare.

In un concerto all’Arena di Verona di qualche anno fa, ho sentito con le mie orecchie e visto con i miei occhi una folla oceanica in estasi per lui, ma non perché suonava o cantava, perché comunicava.

Jovanotti comunica, comunica bene e comunica il bene.

Ti dice cose che ti fanno sentire importante e che ti rincuorano.

Ti dice cose che fanno sentire più bello il mondo.

È un punto di riferimento. Lo ascolti e sei contento.

E non è la musica, come dice lui, è proprio lui, che usa la musica.

Auguri Lorenzo, la tua età dimostra quanto sia relativo il passar del tempo.

Anzi, dimostra quanto il passar del tempo sia la cosa più importante che c’é.

Viva la scuola

Le vacanze (scolastiche) infinite, al termine delle quali arrivava, finalmente, il settembre piovoso e fresco, non ci sono più.

Sparite, inghiottite dal Tempo della Vita che, quando passa, non sai mai quantificare per davvero, a dispetto della convenzionalità degli anni.

Ora, la mia pausa si chiama ferie e dura, spesso, anche una settimana soltanto.

Che non basta nemmeno a riposare, figuriamoci ad interrompere sul serio il lavoro.

È una specie di scherzo che ti sei fatto da solo e, alla fine dei sette giorni, ti ricordi che sono proprio pochi e giuri che “la prossima volta non lo farai più”.

Ma tant’è.

Non essere nemmeno andata via, poi, procura quella strana sensazione che hai quando sogni, ti svegli e non capisci quale delle due dimensioni è quella vera.

La vacanza è finita o sta per incominciare?

Il tempo è così, incerto e mobile, contrariamente alla fissità dei calendari che appendiamo ai muri.

Un periodo spiacevole può durare in eterno nonostante si compia in pochi giorni e qualcosa che ci piace molto sembra volare in pochi minuti anche se l’orologio fa parecchi giri.

Ieri può sembrare un anno fa e domani parere lontano come fosse passato un secolo.

L’impressione è qualcosa che si nutre di sentimenti (come la paura o la nostalgia) e di sensazioni (come la fame o il sonno) e ci coinvolge più di qualsiasi ragionamento.

Ma una certa oggettività esiste e, oggi pomeriggio, che questa pausa sia stata troppo breve è una certezza matematica.

Non ho ancora voglia di fare la cartella, né di comprare l’astuccio nuovo.

L’idea di rivedere i compagni che ho lasciato mi stressa l’anima e il giro per i negozi a cercare il grembiule mi deprime e basta.

Ridatemi l’infanzia a giugno, vi prego.

Giuro che faccio la brava e il primo di ottobre ritorno come nuova.

Al bar

Faccio colazione la mattina di Ferragosto e mi ritrovo a fianco di due bacchettoni di tarda età.

Non riesco mai ad esimermi dall’ascoltare i discorsi degli altri.

Mi piace troppo, è come leggere un libro o vedere un film.

Oggi, il dialogo a fianco verte sulla storia di una conoscente trentenne milanese che, in vacanza alle Mauritius, ha incontrato e impalmato un indigeno di diciotto anni.

Ma come si fa, come è possibile, come si può innamorarsi a diecimila chilometri di distanza, uno così giovane, l’ha fatto solo per una questione fisica, cosa c’entra con Milano, ma dai.

E che palle.

Perché dobbiamo accanirci così contro le scelte personali, legittime e private degli altri?

Che cosa ci hanno fatto di male?

Tanta rabbia si spiega solo se è avvenuto qualcosa che non si scontra solo con la Morale o con l’Etica Universale, ma anche con qualcosa che ha a che fare con te, direttamente con te.

Apparentemente tu non c’entri, non ti tocca quel fatto e, invece, passi un quarto d’ora delle tue vacanze a sparare a zero indignato contro un altro.

Un’ipotesi ce l’ho, anche se potrei essere, a mia volta, coinvolta nei fatti.

Credo si tratti di fastidio per la Felicità Altrui, così racchiusa, spesso, nei Gesti Strani, ma coraggiosi che, a volte, gli Esseri Umani compiono.

Penso si tratti di una nascosta invidia per ciò che non riesce proprio ad accaderci, ma lo vediamo avvenire al di fuori di noi.

E non è fidanzarsi con un surfista di colore in riva ad uno dei mari più belli della terra e nemmeno regalarsi un amore sotto le stelle dei Tropici.

Probabilmente, è prendersi la libertà di vivere davvero, anziché guardare il mondo dal tavolino di un bar.